新中国成立前的中阿文化翻译史:回族知识分子的埃及行

8月6日晚间在哥伦比亚大学北京中心举办的讲座“万隆会议之前的南南翻译:20世纪三四十年代的中国与埃及”中,美国威廉玛丽学院(College of William & Marry)韩嵩文(Michael Gibbs Hill)教授分享了他最新的关于新中国成立前中阿文化的翻译史。在那一特定时期,中国回族穆斯林前往埃及爱资哈尔大学学习及生活,并在前后互译了大量阿拉伯与中国文学著作。

作为威廉玛丽历史学系副教授、中国研究项目主任,韩嵩文是近年来崭露头角的美国中青年历史学家、汉学家,他早年的研究从中国近代文学史入手,现逐渐延伸至中国-阿拉伯文化交往史。他的著作包括了Lin Shu, Inc.: Translation and the Making of Modern Chinese Culture(《林纾的文字制造厂: 翻译与现代中国文化的生成》,牛津大学出版社2013年)。译作包括了清华大学汪晖教授的China from Empire to Nation-State(《现代中国思想的兴起》导论,哈佛大学2014年出版)、葛兆光What is China (《何为中国?》贝尔纳普/哈佛大学出版社)。

韩嵩文的研究从中国近代文学史入手,在清末民初的著名翻译家林纾和他的事业中,他思考着翻译作为一种知识劳动在思想和意识形态变迁中的角色。如他所说,当中国人开始大量通过翻译来认识世界时,渠道大多是通过欧美日等已经走向帝国主义和殖民主义的资本主义国家,那么在同在列强的对立面的中国与其他正苦寻出路的古老文明之间又该是什么的文化交流状况?韩嵩文表示,这一研究在西方乃至中国都长期被忽视。一方面由于人文社科的学术体制,导致研究者在对研究对象尤其是文本的分类上长期处于分裂状态,比如该研究在文本分类上可能会被归于宗教学、伊斯兰教研究;另一方面,又可以被归为以特定区域研究的范式中。这些研究的桎梏亟待打破。

近年来,刘禾等学者正努力以1958年开始运作的亚非作家大会为线索,探寻紧接着万隆会议后“冷战壁垒中的一场亚非文学翻译运动”。而韩嵩文则希望从更早的源头开始,搜索这些故事在新中国建立之前的伏笔。他想指出,这一部分支持新中国早年外交格局的语言和文化大家恰恰应追溯到三四十年代的这批交往与翻译运动。三四十年代殖民体系尚未瓦解,这一翻译不仅是在中文和阿拉伯文两种语言之间直接的往来——如我们今天的做法,而是在近代遭受帝国主义和殖民主义入侵并试图通过自我改革来获得新生的两种文明间的翻译活动。译者的两端都处于剧烈的变动和更新之际,译者如何理解新的自己和新的对方便成了问题所在,而他们的笔下则是透露文化政治的信号。从19世纪中晚期开始,阿拉伯世界开始了自己的内部“启蒙”或“复兴”运动(Nahdah),伊斯兰世界开启了为应对西方现代性崛起而通过回溯自身文化传统并进行策略性地再阐释,以便实现自身现代化的重要努力。一些伊斯兰学者一方面不得不以西方为镜像来认识自己,检讨自身的“弊病”,另一方面,也主动地希望为传统经学教育注入新的活力,而非通过愈加保守来回应西方侵略。这大致也是中国在19世纪到20世纪间的需要解答的诸多根本问题之一。中国人在经历了半个多世纪的多种痛苦尝试后,终于汇聚成了有着多个面向却相守这同一内核的五四运动及其人群。五四一方面是对巴黎和会愤怒抗议,这是第一次世界大战延伸至中国的后果,另一方面也是新生共和政体(如袁、张之复辟)的危机的回应。五四不仅只发生在1919年那一天,也不仅关乎民主与科学,它更大的意义在于其作为关键的事件开启的漫长历史。从那以后,思想与文化普遍地迈向平民化、大众化,而群众也作为主体走上历史的舞台。在伊斯兰世界里《月华》和《清真铎报》等杂志都受到它的影响,分享了它关于破旧立新的精神。在这一较宽泛的年代,当这批学生前往埃及时,三十年代的中国,在汉语言语言文字都在经历着重大变迁,那时巴金已在尝试用世界语写作,而关于汉语拉丁化的声音也是此起彼伏,激进的思想者和革命者早已认为废除汉字到了势在必行的境地。正是在这样的背景下,一部分杰出的回族知识分子背负革新中国文化与伊斯兰的双重使命踏上西行的道路。埃及方面并非对中国不熟悉,1911年,埃及主要报纸都在关注辛亥革命,他们讨论了清朝的覆亡到底对东方的整体命运意味着什么。在这个意义上,如韩嵩文说,万隆之前,东方之间的相互了解已经开始了。

部分留埃回族学生合影 (1934年)

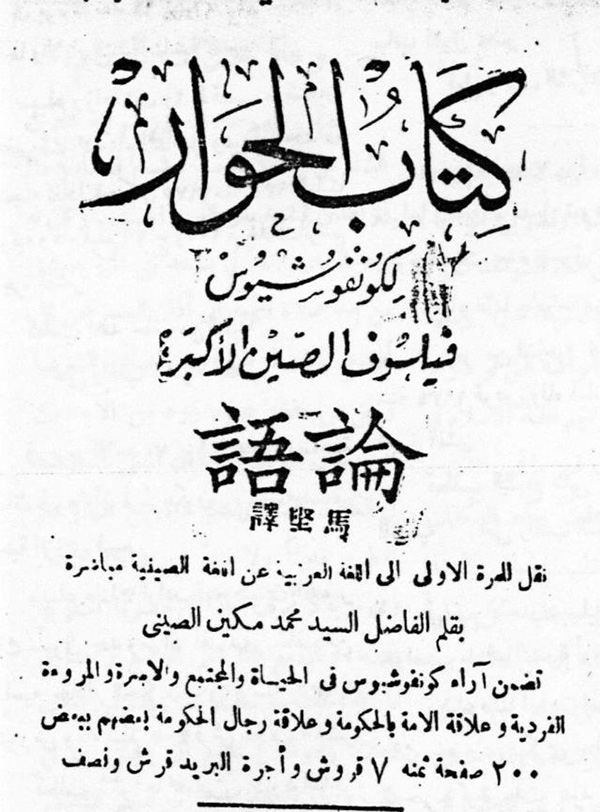

在1931到1937年期间,这部分杰出的回族知识分子肩负双重的责任,在埃及国王和中国政府及伊斯兰团体的资助下,分五批来到埃及著名的爱资哈尔大学,时为阿拉伯世界首屈一指的文化重镇。马坚应该是这拨学生最为中国穆斯林所熟知的,他是《古兰经》的第一个全本中译者,今天我们能看到的汉语的《古兰经》都是他的心血。马坚留埃期间,总是不断被人问起中国的孔夫子,他便将《论语》译成阿文。纳逊也是其中的佼佼者,他是中国家喻户晓的阿拉伯民间文学《一千零一夜》的译者,最初出版时叫《天方夜谭》(四卷本,1949)。另一位叫做海维谅,此人天赋甚好,写作穿插着阿拉伯文、波斯文、乌尔都文和英文,后来去了台湾,成为台湾伊斯兰教的栋梁;而马俊武则是韩嵩文在讲座上主要提到的人物。1934年前往爱资哈尔大学,1946年调任回部(新疆),后调任民国政府驻马来西亚大使馆。中华人民共和国于1949年成立后,马俊武没有前往大陆,也没有去台湾,而是留在马来西亚,从事教育,并参与了马华文坛。

塔哈·侯赛因是一位盲人作家,他的“阅读”和“写作”主要靠听说功能完成,声音成为关键元素,因此其作品的言辞间有高度的音韵美

马俊武在塔哈的作品中看到了鲁迅影子,那是因为他自己心中对鲁迅作品的认可,也是译者对同为受欺压民族的投射及期许:对“旧文化”的批判和改良是他们无论从国家认同还是文化归属上来说都必须面对的共同事业,他们作为生活在东亚的中国人和以中东为重心的穆斯林同胞在近代危机中重叠在一起,迫使他们呼唤新的知识分子,茅盾时任《小说月报》主编时所重视的“弱小民族的文学传统”在这里清晰可见。

可以说当时这批回族知识分子用他们的译笔串联起的是两个远在亚非两端,却都在力求自我革新、实现文化平民化和大众化过程中的两大文明体。中国与阿拉伯世界,在中国穆斯林身体和思想的长途跋涉中最终互相映射、互相理解,并成全彼此对自身在二十世纪激烈变动的世界格局中所处位置的理解。而这些翻译的便是日后打破冷战壁垒的一种先声。

来源:澎湃新闻